-

객원작가 모집 1차

-

객원작가 모집 2차

-

2월 객원작가 - 손상민

-

2월 객원작가 - 전시전경

-

3월 객원작가 - 8sov

-

3월 객원작가 - 작품사진

-

4월 객원작가 -With's

-

4월 객원작가 - 작품사진

-

5월 객원작가 - 조세미

-

5월 객원작가 - 작품사진

-

6월 객원작가 - 오재형

-

6월 객원작가 - 작품사진

-

7월 객원작가 - 이겨레

-

7월 객원작가 - 작품사진

-

8월 객원작가 - 홍은아

-

8월 객원작가 - 작품사진

-

9월 객원작가 - 김한량

-

9월 객원작가 - 작품사진

-

11월 - 구지은

-

12월-김혜나,김라미,이경자

-

12월 - 하형

-

12월 - 도로시M 윤

-

12월 - 이정은, 이재은

-

12월 - 최재혁

-

1월 - 김모빈

-

1월 - 정원희

-

1월 - 김태연

-

1월 - 강세희

-

1월 - 주상언

-

-

[1]展... 전시소개

-

[1]展... 전시전경

-

[1]展... 작품사진

-

[1]展... 작품설명

-

[맛]展... 전시소개

-

[맛]展... 전시전경

-

[맛]展... 작품사진

-

[맛]展... 작품설명

-

[조씨의 상상]...전시소개

-

[조씨의 상상]...전시전경

-

[조씨의상상]...작품사진

-

[조씨의 상상]...작품설명

-

[사건-150306]전시소개

-

[사건-150306]전시전경

-

[사건-150306]작품사진

-

[사건-150306]작품설명

-

[그린, 시]...전시소개

-

[그린, 시]... 전시전경

-

[그린, 시]... 작품사진

-

[그린, 시]... 작품설명

-

[성실한 미슬씨]전시소개

-

[성실한 미슬씨]전시전경

-

[성실한 미슬씨]작품사진

-

[성실한 미슬씨]작품설명

-

[은밀한 작업실]전시소개

-

[은밀한 작업실]전시전경

-

[은밀한 작업실]작품사진

-

[은밀한 작업실]작품설명

-

[등촌동 염탐전]전시소개

-

[등촌동 염탐전]전시전경

-

[등촌동 염탐전]작품사진

-

[등촌동 염탐전]작품설명

-

[풍 경]전시소개

-

[풍 경]전시전경

-

[풍 경]작품사진

-

[풍 경]작품설명

-

[조각모음]전시소개

-

[조각모음]전시전경

-

[조각모음]작품사진

-

[조각모음]작품설명

-

[지독한 놈들]전시소개

-

[지독한 놈들]전시전경

-

-

-

객원작가 모집 1차

-

객원작가 모집 2차

-

2월 객원작가 - 손상민

-

2월 객원작가 - 전시전경

-

3월 객원작가 - 8sov

-

3월 객원작가 - 작품사진

-

4월 객원작가 -With's

-

4월 객원작가 - 작품사진

-

5월 객원작가 - 조세미

-

5월 객원작가 - 작품사진

-

6월 객원작가 - 오재형

-

6월 객원작가 - 작품사진

-

7월 객원작가 - 이겨레

-

7월 객원작가 - 작품사진

-

8월 객원작가 - 홍은아

-

8월 객원작가 - 작품사진

-

9월 객원작가 - 김한량

-

9월 객원작가 - 작품사진

-

11월 - 구지은

-

12월-김혜나,김라미,이경자

-

12월 - 하형

-

12월 - 도로시M 윤

-

12월 - 이정은, 이재은

-

12월 - 최재혁

-

1월 - 김모빈

-

1월 - 정원희

-

1월 - 김태연

-

1월 - 강세희

-

1월 - 주상언

-

ⓒ modoo! powered by Naver

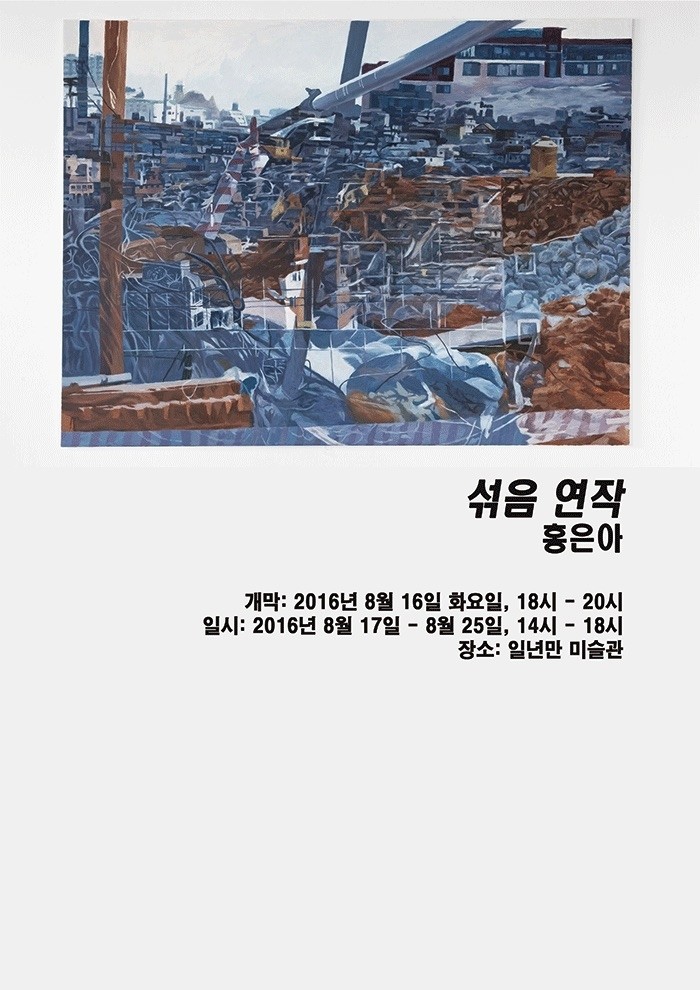

8월 객원작가 - 홍은아

홍은아 개인전

'섞음 연작'

전시일정: 2016. 08. 17 - 08. 25

관람시간: 14:00 - 18:00

오프닝: 2016. 08. 16(화) pm18:00 - 20:00

나 의 작업은 나와 내가 직면한 현실, 또 사회와 정치의 이상 사이의 괴리감을 깨닫는 데서 시작한다. 불편한 현실을 자각한 자아는 내부에서 안정감을 찾으려 하고, 그 요구는 자아와 외부 간의 소통을 위한 형식을 구하는 것으로 이어진다. 회화와 사진을 통한 조형은 나에게 나를 발현할 형식이 되고 외부세계를 향한 언어가 된다. 나는 그 언어를 통해 나 자신, 물리적 현실, 이상 사이 균열을 시도한다.

‘섞음 연작’의 그림들은 실제 상황을 그린 듯 보이기도 하고, 그렇지 않은 듯 보이기도 한다. 물리적으로 실제 상황일 수 없지만, 상황의 실재감은 느낄 수 있기 때문이다. '섞음 연작'은 형상과 장면의 시각적 재조형을 통해 물리적 존재와 추상적 존재 간 분리를 완화함으로써 현실과 '이상'의 거리감을 가까이서 목격하고 추격하고자 했다. 실제 상황을 근거로 구축된 비현실 위로 구현 가능한 상상을 현실화한다.

'섞음' 공간은 오랜 타향살이의 일상에서 빈번히 만나는 문화적 이질감과 절대 끝나지 않을 듯 계속되는 세상의 사건, 사고들로 인한 절망감 속에서 삶을 이해하기 위해 짓기 시작했다. 어긋난 일상에 대한 예감이 '어긋난 삶’이라는 판단에 대해 의심하도록 하였다. 나의 일상이 어긋난 것인지, 누가 나의 어긋남을 규정하는 것인지, 어긋남을 규정하는 것이 정당한 것인지. 그 과정 속에서 나의 일상을 증축하였다. 한 공간을 넘어 여러 공간이 만나는 곳에 내가 있음을 인정하고 그 만남 속에서 예측 가능한 일상 이상의 새로운 세계를 발견했다.

섞음 7은 스페인 그라나다에 있는 알함브라 궁전 안 관광객의 모습과 서울 서대문구 북아현동의 철거장 모습을 겹쳐 그린 작업이다. 웅장한 아랍 문화의 유적이 새겨진 알함브라 궁전은 15세기 말 스페인에서의 마지막 이슬람 왕족이 머물렀던 곳이다. 알함브라 궁전에서 사진을 찍고 거닐던 사람들은 이 그림 안에서 어딘지 알 수 없는 철거 현장을 유랑한다. 관광객들이 기대했을 유적지의 웅대한 모습은 묘연히 자취를 감추었다. 다만 그곳엔 헐리는 건물들과 공사장의 보조물들이 알함브라 궁전의 투명하게 비치는 모습과 뒹굴어 놓여 있을 뿐이다. 유적은 표지를 잃고, 장소는 주소를 잊고, 사람들은 행방을 잃는다. 겹겹이 쌓인 물감 터치들이 알함브라 궁전의 오랜 역사적 건축물과 신축을 위한 철거장의 모습을 대신하고 관광객의 시선을 인도한다. 그 알 듯 말 듯 한 곳에서 관광객의 시선도 머물 곳을 찾지 못한다. 보존하고 누려야 할 가치는 어떤 기준에 따라 정해지는가. 나는 알함브라 궁전의 마지막 왕가를 상상하며, 북아현동 철거장 앞에서 작은 텐트를 치고 추운 겨울을 견디며 외로이 농성했던 한 부부를 기억한다. 그림 속 사람들은 어디를 관광하고 있는 걸까?

‘섞음 연작’ 전시는 7장의 회화 연작으로 이루어진다. 서울 북아현동, 스페인 그라나다, 독일 뮌헨이 한 공간 속에서 펼쳐진다. 생각의 흐름을 따라 켜켜이 쌓인 물감의 층들은 서서히 새로운 공간들을 구축한다. 이렇게 구축된 공간은 다른 공간들을 만나 다시 새로이 설계된다. 공간은 이리저리 흘러 들어간다. 내가 포착한 이 공간은 당신의 세계와 어떻게 만날 것인가.

홍은아

1983년 대구 출생

추계예술대학교 서양화과, 뮌헨예술대학 회화과 졸업

현재 베를린 거주 및 작업

로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.